「持ち運びに向くサイズ」「LTEで通信できるSIMフリー設計」など魅力が多く、メインPCとして使い込んでいるVAIO製モバイルノートPC「VAIO S11」。2016年に購入し2年間使った旧型の後継機として2017年発表の新型に乗り換えるなど、惚れ具合はかなりのもの。

ただそんなVAIO S11にもひとつだけ「ここだけは正直MacBookがとても羨ましい……」と言い続けていたことが。ずばり「モバイルバッテリーで充電できる」ことです。1度の充電で数時間使えるVAIO S11でも、外出先で電源が確保できず不安になったケースは数知れず。

ただこの悩み、とある製品のおかげで解決しました!それがクラウドファンディングから生まれたモバイルバッテリー「Omnicharge Omni13」。ライターとして寄稿するモバレコで昨年公開された「ことし買ってよかったもの」でも取りあげた2017年のマイベストバイ製品です。

ということでこの記事ではOmnicharge Omni13を紹介します。外出先でもデジタル製品をアレコレ使い倒す方に、そして特にMacBook以外を使う方にこそ、ぜひチェックしてみてほしい多機能モバイルバッテリーです。

SPONSORED LINK

記事の目次

クラファン生まれの「Omnicharge」

Omnicharge(オムニチャージ)はもともと海外のクラウドファンディングサービス「Indiegogo」で出資者が募られていたデバイス。

「お気に入りのデバイスをどこにいても充電できるモバイルバッテリー」として2016年7月から出資受付がスタート。出資期限の2ヶ月後(2016年9月)には、当初目標額の4259%にあたる約4兆円の出資額を集めました。

また素晴らしかったのは、その後きちんとスピーディーに製品化され、出資者へ出荷されたこと。早い時期より出資していた私の手元にも、2016年12月下旬にはできあがった製品が到着していました。

私が出資したプランは出資額USD99.00(約11,000円)で付加機能を削いだシンプルなOmnicharge(モデル名:Omni13)がひとつ届くというもの。

出荷時には日本国内住所宛てへの配送料が別途請求されましたが、それでも入手に要したトータル費用はUSD114.00(約12,500円)。

USB PD(Power Delivery)対応モバイルバッテリーを除けば、PCに給電可能とうたうモバイルバッテリー製品は10,000円前後する高価なものが珍しくありません。機能を考えると、金額的には十分妥当な範囲といえます。

なおOmnichargeは2018年1月現在、製品版(量産品)が通販サイトAmazon.co.jpなどでも購入できます(ただし販売価格は税込23,699円と値上げされていますが……)。

パッケージと内容物

さて、早速Omnichargeをレビューしていきます。あらためて今回入手したのは小型で最低限の機能を備えた「Omni13」と呼ばれるモデルです。

▼黒地に「ominicharge」のロゴがデザインされたパッケージボックス

▼フタを開けると内容物がきっちり詰め込まれていた

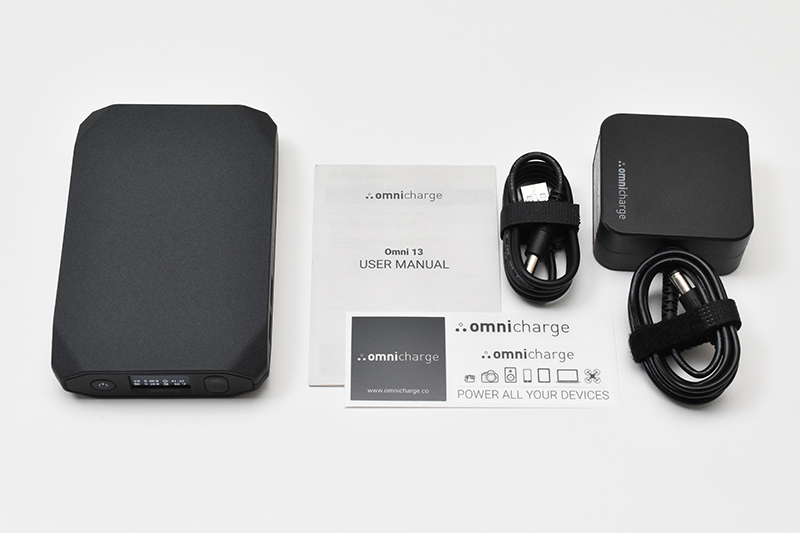

▼パッケージの内容物一式

- Omni13(本体)

- 専用ACアダプタ

- USB充電ケーブル

- 取扱説明書

- ステッカー

パッケージに同梱されている内容物は5点。うち、おもに使い続けるものはOmni13本体、専用ACアダプタ、USB充電ケーブルの3つです。

▼配送は世界中におこなっていたが、説明書の表記は英語

▼専用ACアダプタ(写真上)とUSB充電器で使える充電ケーブル(同下)

▼ACアダプタのコンセントプラグは収納できる

スマホ、タブレット、PC、デジカメ、スマートウォッチ……と日々使用するデバイスを外出先で充電できることに加え、Omni13自体も市販のUSB充電器を使って充電できることが外せないポイントです。

例えば宿泊を伴う長期旅行に出る際など、外出先でOmni13のバッテリー残量を使い切ってしまっても、他デバイス充電用に持っているUSB充電器を使いまわしてOmni13が再充電できるわけですからね。

「実際の充電所要時間がどのくらいなのか?」は、またのちほど詳しく。

外観デザインを写真でチェック

「対象デバイスを問わず、どこにいても給電できる」機能がOmnicharge最大の特徴ですが、機能だけでなく、見た目や設計も非常にクールです。

▼上面:つや消し仕上げの外装。角を削ぎ落としたユニークな形状もよい

▼前面:電源ボタン、2種類の給電ボタン、状態を確認できる有機ELディスプレイを配置

▼電流の向きや大きさ、バッテリー残量、本体温度などをリアルタイムで確認できる

▼左面:充電用の入力端子、コンセント給電用の出力端子を配置

▼コンセントタイプは複数種類から選択できた。今回は日本向け製品でも使えるAタイプに

▼背面:製品の仕様情報などをプリント

▼右面:USB端子を2つ配置

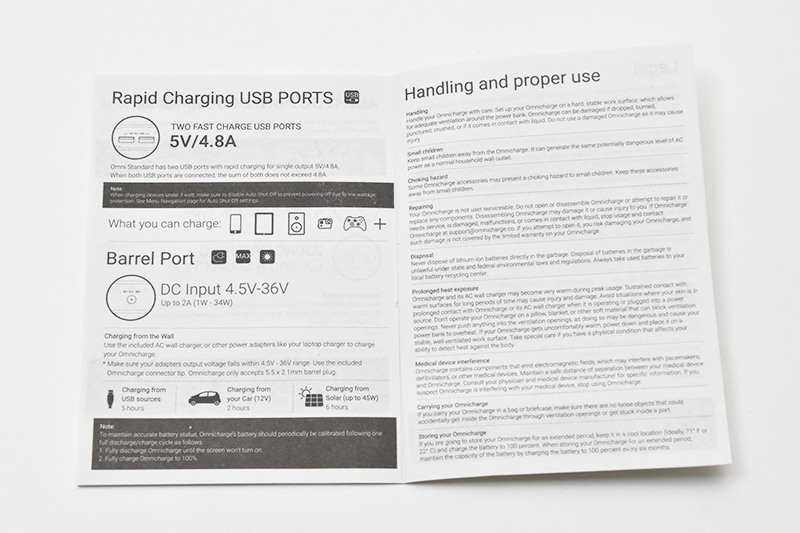

▼2ポート合計で5V・4.8Aの出力に対応

▼下面:上面同様、マット調の仕上げ。見た目にほとんど違いはない

外装は樹脂製。金属やガラスのように素材自体に高級さはありませんが、そこは表面の質感を含めた仕上げでしっかりカバー。手にとった際にも安っぽさは感じません。

また素材が持つ適度な柔らかさ、角を削ぎ落としたデザインにより、一緒にバッグへ放り込んだ他のデバイスを傷つけてしまうこともありません。

他デバイスとのサイズ比較

「デザイン」「サイズと重量」「電池容量」「給電機能」のバランスがよく、Omnicharge入手前には持ち歩く機会が多かったモバイルバッテリー「Anker Power Core+ 10050」を比較対象に外寸や重量を比較してみます。なお外寸と重量はいずれも実測値です。

▼Power Core+ 10050(写真左)とOmni13(同右)

| 製品 | 外寸 | 重量 |

|---|---|---|

| Omni13 (13,500 mAh) |

|

408 g |

| Power Core+ 10050 (10,050 mAh) |

|

237 g |

電池容量がそこまで大きく違わないモバイルバッテリーと比べると、Omni13は大きくて重いことは明確な事実です。しかしOmni13と同程度の外寸・重量を備えるモバイルバッテリー製品も多く販売されており、携帯に無茶を感じる設計ではありません。まずはココがとても重要。

大きさに対して電池容量が小さいが“モバイルバッテリー”として許容できるモノであり、その上で「ラップトップPCにも給電できる」という他にない付加機能があれば、十分に魅力を感じることができます。

大きさをイメージする参考として、iPhone 7 Plusと並べた写真も載せておきます。iPhone 7 Plusにはケースを装着していますが、その分を差し引いてもOmni13のほうが長辺のサイズは小さいことがはっきりわかりますよね。

▼Apple iPhone 7 Plus(写真左)とOmni13(同右)

横幅と厚さは置いておいて、とりあえず「iPhone 7 Plusよりも縦が小さい」というだけで、意外と「サイズはそこまで大きくない」と思えるのではないでしょうか。

Omni13の給電・充電機能を試す

ではここより、最も気になるOmni13の給電・充電機能をレビュー。複数回試したテストの内容にややバラつきがありますが、おおよそ「こんなものか」という参考にはなるはず。

Omni13→スマホへの給電

まずモバイルバッテリーの機能として“当たり前”にほしいスマホへの給電機能。Omni13が搭載するUSBポートは2つで、あわせて5V・4.8Aの出力に対応。独自および他社の急速充電規格には非対応です(※出資時にオプションでQuick Chargeへの対応は選べました)。

給電内容により「充電中」「急速充電中」など異なる表示がでるSamsung Electronics「Galaxy Note」シリーズを試しに繋いてみたところ、表示は「充電中(=通常充電)」と出ました。

▼手持ちのOmni13はオプション無しの品。スマホは“普通に充電”できるレベル

スマホへの給電能力は“ごくごく一般的なモバイルバッテリーと同等”の理解でよいでしょう。モバイルバッテリーに急速充電機能を求めたい場合には、素直に他のモバイルバッテリーを探す(あるいは非現実的ですがOmni13と複数持ちするなど)べきですね。

私は普段スマホは2台(Galaxy Note8とGalaxy Note FE)持ち歩いているため、片方を充電している間には、もう1台のスマホが使える状態です。どちらか片方でしかできないこともほぼない状態なので、これも考えて出資時にオプションを付けませんでした。

機能モリモリにしてもよかったのですが、余計な機能を詰め込むことで危険性を高めたくないという思いもありましたしね。

余談ですが、Omnicharge開発中にGalaxy Note7の発火事故が話題となり、これを引き金として品質検査を厳しくおこなうためOmnichargeの出荷時期は一度先送りされています。機能をあえて絞ったこととその事実を知っていることで、現在は安心して使えています。

Omni13→PCへの給電

次は喉から手が出るほど欲しかった、ラップトップPC(ノートPC)への給電機能。給電効率は気になったので、ここからは少しだけ詳しく内容をまとめておきます。

▼コンセントプラグ直挿しでラップトップPCへの給電能力をチェック

まずテストに用いたパソコンはVAIO製「VAIO S11(型番:VJS1118)」。2015年発表の旧モデルです。

メーカー側でバッテリー容量は公表していませんが、以前バッテリー交換をおこなった際にツールで調べた値は「設計容量:39,580mWh」でした。

このVAIO S11のバッテリー残量を20~30%まで減らし、そこにバッテリー残量100%のOmni13を接続。経過時間と各デバイスのバッテリー残量を確認してみました。

VAIO S11を使いながら給電した場合

| 経過時間 | バッテリー残 (Omni13) |

バッテリー残 (VAIO S11) |

|---|---|---|

| 0 分 | 100 % | 20 % |

| 30 分 | 42 % | 60 % |

| 60 分 | 0 % | 82 % |

| 経過時間 | バッテリー残 (Omni13) |

バッテリー残 (VAIO S11) |

|---|---|---|

| 0 分 | 100 % | 30 % |

| 60 分 | 15 % | 98 % |

給電時間は60分。1回目のテストではOmni13のバッテリーをすべて使い、VAIO S11のバッテリー残量が20%→82%(+62%)に。

2回目のテストではOmni13のバッテリーをやや残しつつ、VAIO S11のバッテリー残量が30%→98%(+68%)に。

多少のバラつきはありますが、バッテリー残量100%のOmni13を使うと、60分パソコン(VAIO S11)を使いつつ、バッテリー残量も60%前後回復できるという結果になりました。

VAIO S11を休止させて給電した場合

| 経過時間 | バッテリー残 (Omni13) |

バッテリー残 (VAIO S11) |

|---|---|---|

| 0 分 | 100 % | 20 % |

| 30 分 | 55 % | 63 % |

| 60 分 | 29 % | 88 % |

| 90 分 | 17 % | 97 % |

| 経過時間 | バッテリー残 (Omni13) |

バッテリー残 (VAIO S11) |

|---|---|---|

| 0 分 | 100 % | 16 % |

| 90 分 | 6 % | 95 % |

給電時間は90分。1回目のテストではOmni13のバッテリーをやや残しつつ、VAIO S11のバッテリー残量が20%→97%(+77%)に。

2回目のテストではOmni13のバッテリーをほぼ使い切り、VAIO S11のバッテリー残量が16%→95%(+79%)に。

こちらもややバラつきがでたものの、ざっくりバッテリー残量100%のOmni13を使うと、休止状態にあるパソコン(VAIO S11)のバッテリー残量を80%前後回復できることがわかりました。

単純計算ですが、omni13を使えばVAIO S11の稼働時間を1.6~1.8倍にできるわけであり、非常事態に使うPC用バッテリーとしてはかなり頼りにできる存在といえます。

ACアダプタ→Omni13への充電

次はOmni13への充電。まずは専用ACアダプタを使って充電の所要時間を確認しました。

▼Omni13自体も短い時間で回復・再利用できるとベター

Omni13のバッテリー残量を15%まで減らし、そこから満充電前にかかる時間を計測。ちなみにACアダプタ接続直後、Omni13のディスプレイに表示された充電所要時間(予測)は「90分」でした。

| 経過時間 | バッテリー残 (Omni13) |

|---|---|

| 0 分 | 15 % |

| 100 分 | 99 % |

ほぼ満充電のバッテリー残量99%に到達したのが充電を開始してから100分後。予測時間より10分ほど長く時間がかかりました。ただそれでも、ACアダプタを使えば約2時間で充電しきれる点は頼もしいです。

USB充電器→Omni13への充電

最後は専用USB充電ケーブルと市販のUSB充電器を使った充電をテスト。できるだけ外出時に“Omni13専用”のACアダプタは持ち歩きたくありませんので、この結果もかなり気になっていました。

使用したUSB充電器はAnker「Power Core Fusion」です。充電器として使う際には10W(5V・2.1A)での給電能力(出力)を持っています。

▼Power Core Fusion(写真左)を使って充電テスト

こちらはOmni13のバッテリー残量を20%まで減らし、そこから充電を開始。

| 経過時間 | バッテリー残 (Omni13) |

|---|---|

| 0 分 | 20 % |

| 100 分 | 72 % |

100分ほど充電してもOmni13のバッテリー残量は100%まで到達せず、100分で20%→72%(+52%)という結果に。ざっくり掛け算すると0%→100%まで回復させようとすれば200分(3時間20分)はかかりそうです。

専用ACアダプタを使う場合と比べれば、やはり時間はかかる模様。ただし仮にOmni13を満充電するのに(多めに見積もって)4時間かかると考えても、夜眠る前にセットしておくと翌朝までには充電が済んでいるはず。

宿泊付きでの長期外出時には専用ACアダプタを荷物に含めず、モバイル用のUSB充電器+専用USBケーブルでどうにかできそうですね。

さいごに

クラウドファンディングで出資を募る製品には、成果物の提供が大きく遅れるものも珍しくありません。そういった意味では、Omnichargeへの思いも当初は「機能に期待しつつ、でも早期実現には期待しすぎず」でした。

しかしだからこそ今、実際には出資の半年後には無事出荷がおこなわれ、そして実際に期待値以上の使い方ができるomnichargeにはかなり強い満足感をいだいています。

作業をするためカフェに入店する際、まず優先して考えていたことが「電源席が空いているか?」であったのも、もう完全に過去に話。今では完全に「作業に集中しやすい雰囲気・空間か?「空いているか?」を優先して選べるようになり、ストレスが大きく解消できました。

デメリットといえば、やはり見逃せないのは価格。正規ルート(Amazonマーケットプレイス。出品者「omnicharge」)での販売価格が23,699円~と高額であることは大きなハードルでしょう。

ただしその出費の代わりに「デバイスを問わず給電できる」「普通に持ち歩けるサイズと重量」がもたらすストレスフリーさは本当に素晴らしく、これまで「使っているパソコン(機種)の都合で電源問題に悩んでいた」方にこそぜひ、導入検討をオススメしたい製品です。